Il problema del controllo nell’autismo. O meglio, dell’autocontrollo.

Lo sanno bene per esempio i genitori che, nel chiuso delle quattro mura di casa, si ritrovano con figli che scattano male e danno rispostacce a normali richieste, o anche senza bisogno di richieste, perché “c’hanno un momento di crisi” o appunto nell’autismo si assume che ci sia una maggiore impulsività, o minore controllo degli impulsi. Che è verissimo, intendiamoci, ma non è un destino necessario e immodificabile. Ci si lavora su come per tutto, con l’educazione. Vediamolo meglio.

Un ragazzino autistico (ma anche un adulto) in effetti quando va in crisi può dare la rispostaccia brutta, offendere. Ora, io conosco personalmente la sensazione di intollerabile dolore interiore di quei momenti, che diventa bisogno di buttar fuori la sofferenza, e aggredire verbalmente il primo che hai davanti. E’ come qualcosa che ti brucia e ti fa contorcere dentro, e alla fine puoi davvero non farcela a sopportarla ancora. Ok. Sarà che sono autistica pure io, ma non prendo queste cose particolarmente sul personale. I neurotipici sì, ho notato che la prendono sul personale, e magari scendono subito sullo stesso livello, e lì addio, la cosa va in escalation e diventa un incendio molto peggiore di come era all’inizio. I neurotipici tendono a considerarla una mancanza di rispetto nei loro confronti, in realtà lo è solo come “forma”, la sostanza è una mancanza di autocontrollo che non ha niente a che vedere con loro e con il “rispetto”, è una forma di sfogo. Quindi no, non perdo le staffe di solito, ma tengo il punto lo stesso. Mi focalizzo anzi sul punto che realmente è importante, cioè l’educazione continua che va data a tutti, autistici compresi. Cioè dico: ok, stai male, t’è scappata, non intendevi, ma *io non merito di essere trattata così*. Ora risolviamo la situazione. E dopo, quando ti sarà passata, mi aspetto delle scuse, sincere. E la prossima volta vedi se eviti.

Vale anche per le particolarità ipersensoriali, che scatenano reazioni forti in molti autistici. Hai problemi sensoriali? Mi dispiace, lo capisco almeno in parte, ma qui non possiamo vivere tutti in religioso silenzio perché sennò ti saltano i nervi: hai una stanza singola, poi ti ho comprato una collezione di tappi per le orecchie e cuffie noise canceling, USALI. Noi ti veniamo incontro ma pure tu muovi il culo e cerca soluzioni per convivere.

In sostanza, non farò mai passare l’idea che siccome che sei autistico allora hai la licenza di sbraitare come te pare se ti gira storto e far marciare tutti alla musica che decidi tu. Scordatela, teso’. NOPE.

Questo aiuta la crescita graduale di autocontrollo nei ragazzini. Perché il controllo di sé non è un tutto o nulla geneticamente determinato, che se la fatina buona alla tua nascita ti ha donato l’autocontrollo tu cresci pacioso e tranquillo e se invece t’è toccata la fatina stronza non ce l’hai e ti pungerai inevitabilmente con il fuso e vomiterai insulti a destra e a manca. E’ una capacità, una funzione esecutiva secondo alcuni, che si sviluppa con l’età e su cui l’ambiente ha la sua influenza. Guarda caso viviamo in una società, quella italiana, che magnifica la passionalità come gran cosa (ma quando mai) e abbiamo più problemi di autocontrollo in generale noi italiani dei popoli nordici, presso i quali l’autocontrollo è un valore riconosciuto e socialmente inculcato.

L’autocontrollo non è un tutto o nulla anche perché non è che esistano solo persone che ce l’hanno e si controllano sempre, e persone che non ce l’hanno proprio e quindi perdono il controllo sempre. Ognuno avrà la sua capacità più o meno sviluppata, più o meno oscillante durante le fasi della vita, durante la giornata secondo la sua condizione (stress, stanchezza, difficoltà quotidiane…) e infine anche, diciamocelo in faccia, secondo la voglia che ha di avercelo e la sua consapevolezza dell’importanza dell’autocontrollo nella vita quotidiana.

L’Asperboy mi chiarì bene il concetto all’età di 8 anni quando, alla mia domanda “ma perché con le maestre resisti e con me invece fai ‘ste scene??” mi rispose candidamente: mamma, perché so che tu mi vorrai bene anche dopo.

Mica scemo.

Siccome però manco io sono scema, questo dispiegamento di stima nei miei confronti mi ha commossa fino a un certo punto. Il mondo là fuori non è mamma. Il mondo là fuori ti deve accogliere come sei, più o meno, accogliere la tua diversità, va bene, ma non è che debba per forza accettare tutto tutto, anche il peggio di te. Esiste un tacito accordo tra esseri umani, che si chiama civiltà, per cui siccome conviviamo ci impegniamo a essere tutti meno stronzi possibile in modo da evitare un olocausto zombie. E ad insegnare ai nostri figli la stessa cosa. Vale per tutti, ma proprio per tutti, autistici, neurotipici. Nessuno è esentato dall’essere mediamente civile, se vuole vivere a contatto con gli altri. La convivenza è una strada a due vie, che sia tra le quattro mura appunto o là fuori. Sulla diagnosi dei miei figli non c’è scritto “può fare il cazzo che je pare, tanto è autistico”.

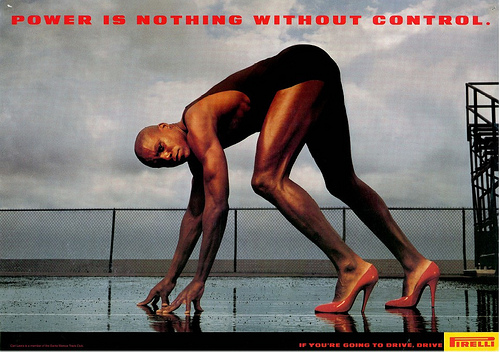

Mi direte: ma una persona autistica, o ADHD, parte svantaggiata in questo, perché ha veramente più difficoltà di una persona neurotipica a controllarsi. Un autistico ha anche problemi di Teoria della Mente, e di empatia cognitiva, non solo di impulsività, tutto questo rende più difficile fargli capire che quel tipo di risposte non va bene, fa male al prossimo, non è adattivo nell’ambiente sociale. Sì, è vero, è difficile, non significa che non si possano ottenere dei risultati però. Ognuno ha il proprio lancio di dadi genetico, a chi tocca non s’ingrugna ma si rimbocca le maniche e cerca di giocarsi le proprie carte meglio che può. Perché spesso un autistico riceve pure carte buone per altri versi, carte che i neurotipici se le sognano. Carte che potrebbero andare sprecate senza un buon controllo di sé. Come Carl Lewis se gli metteste un paio di tacchi a spillo, la potenza di una mente neurodiversa potrebbe davvero essere quasi sprecata, senza l’autocontrollo fornito da una buona educazione. E quindi, facciamolo #2.